時代とともに変化するオフィス環境。働き方に求められる多様性。

企業価値を高めるために必要な仕組みや、社会課題となっているテーマにフォーカスし、ご紹介します。

家庭も友人関係もすべて犠牲にし、一心不乱に働いている。職場にそんな人がいたら要注意。ワーカホリズムを疑ってみましょう。ワーカホリズムの人は、高い成果をあげることも多く、職場では重宝されがちですが、実は本人のみならず周囲にも深刻な影響を与えることが指摘されています。今回はこのワーカホリズムについて、以前ご紹介したワーク・エンゲージメントとの違いにフォーカスしながら掘り下げます。

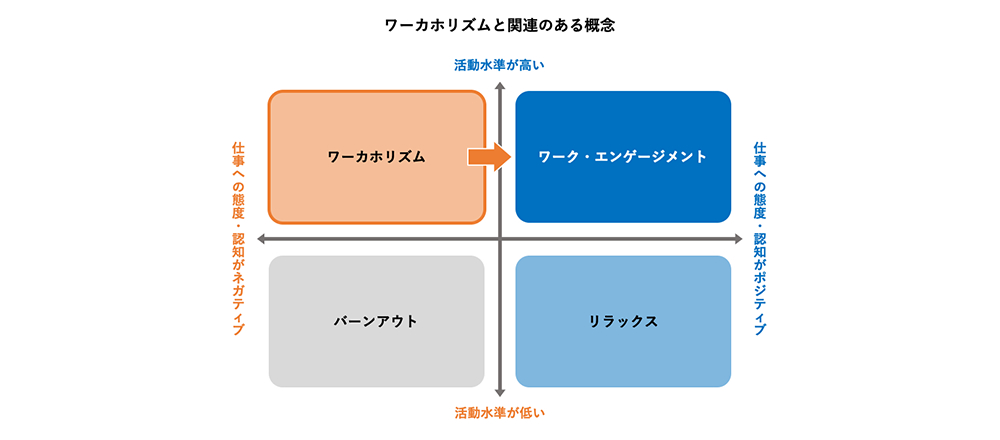

ランチ抜きは当たり前、残業や休日出勤もいとわず仕事に没頭している。昭和の終わりに流行したCM曲の歌詞「24時間戦えますか」を地でいく働き方は、令和になったいまでも、根強く残っているのではないでしょうか。このように、一心不乱に働く状態を指すのが仕事中毒とも訳される「ワーカホリズム」です。ワーカホリズムの人(ワーカホリック)は、仕事にエネルギーを注いでおり、「活動水準」としては高いレベルにあるという点で、当コラムで以前紹介した「ワーク・エンゲージメント」の高い人と共通しているため、重宝されることも珍しくありません。

しかし、両者をよく見比べてみると、明確な違いがあることに気づきます。「仕事への態度・認知」が、エンゲージメントの高い人は、「楽しい」というポジティブな感覚をもっているのに対して、ワーカホリックは「働かなければ」という、ネガティブな強迫観念をもっています。両者の差は、I want to work / I have to work、もしくは夢中型/我慢型という表現で対比すると分かりやすいでしょう。ワーカホリックは、仕事をしていないことに罪悪感を覚えるため、常に精神が張り詰めている状態です。その分、ふとしたきっかけで気持ちが切れてしまい、無気力な状態である「バーンアウト(燃え尽き症候群)」に陥るリスクを抱えています。ちなみに、仕事にはポジティブな感情を抱いているものの、活動水準の低い人は「リラックス」に分類されます。

ワーカホリズムは、具体的にどのような弊害をもたらすのでしょうか。傾向として、仕事のためなら何でも犠牲にするところがあるため、友人関係や家庭にひびが入ることも珍しくありません。バーンアウトに陥る可能性も高く、そうなれば欠勤やモラル低下、離職につながるほか、アルコールにおぼれるなど、依存症を併発することも指摘されています。ワーカホリックは、本人が強い苦みを抱えるだけでなく、周囲に深刻な悪影響を与えるのです。

日本では、犠牲をいとわずに、一生懸命に働くことが美徳とされているため、ワーカホリックが生まれやすい社会であることが指摘されています。なかでも、完璧主義で仕事を抱え込みやすく、思考や行動が柔軟でないといった傾向の人ほど、ワーカホリックになりやすいといわれています。しかし、本人には自覚のない場合がほとんどです。一度、周囲や自分自身を以下のチェックリストに照らし合わせてみてください。全部あてはまる場合は要注意。仕事の量や進め方、そして仕事との向き合い方を見直すなど、早期に対策を講じることをおすすめします。

【ワーカホリズム・チェックリスト】

・同僚が職場にいない早朝・深夜も、一人で仕事をしていることが多い。

・常に何かに追われており、時間と競争しているような感覚がある。

・仕事のやりがいはさておき、一生懸命に働いていることに安心感を覚える。

・仕事を理由に友人や家族との約束を破ったことが何度もある。

・仕事をしていない時間はそわそわして、いたたまれない気分になる。

深刻な影響をもたらすワーカホリズムを防ぐには、仕事への強迫観念を個人の問題とせず、ワーカーが孤立化したり、追い込まれたりしないよう環境を整えることが大切です。さらに一歩踏み込むなら、満足度の高い、働きがいを感じられる職場づくりでエンゲージメント向上をめざしたいところ。そのためには、1日の大半を過ごすオフィス環境の見直しが最も効果的かもしれません。なかでも注目されているのが、ABW(Activity Based Working)のような柔軟性の高い働き方ができるオフィスづくりです。ワーカーが働く場所や時間を自由に選択できる環境は、エンゲージメントに作用する「任せてもらっている」というコントロール感や「こうすればうまくいく」という自己効力感につながると考えられます。

しかし、ワーカーのニーズや価値観は変化するものです。より効果を追求するのであれば、オフィス改革を実行した後も、新しい環境がしっかりと活用され、生産性の向上にどれだけ役立っているか、定期的に検証し、環境を最適化していくことが理想です。こうした"進化するオフィス"は、IoTの急速な普及で現実的な選択肢になりつつあります。

あらゆる設備とインターネットがつながったIoTオフィスでは、ワーカー一人ひとりが保有するビーコンやスマートフォンなどを通じて、個人の位置情報をビッグデータとして蓄積できます。それを分析することで、ワーカーの行動特性やニーズに応じた、最適なオフィス環境を導けるのです。

IoTの活用で、進化するオフィスを実現しているのが、コワーキングスペースをグローバル展開するWeWorkです。ユーザーの移動データを分析し、生産性の向上やユーザー間のコミュニケーション活性化に向けて、打ち合わせブースの場所や数、廊下の広さなどを最適化しているといます。また、世界的なコンサルティングファームのDeloitteは、オランダにある15階建てのオフィスビル「The Edge」に約3万ものセンサーを導入し、空調や照明などの室内環境を徹底的に管理しています。ワーカーは室温や照明の好みを事前に登録でき、建物内のどこにいても自分好みの環境に自動調整される仕組みになっています。

ワーカホリズムの防止やエンゲージメント向上に代表される通り、生産性向上の観点から、企業とワーカーのより良い関係づくりを模索する取り組みが加速しています。そのため、ワーカーの"声"にしっかり耳を傾け、それをオフィスづくりに反映する姿勢は、今後ますます重要となってくるのではないでしょうか。

今回取り上げた「ワーカホリズム」いかがでしたでしょうか。

本人にも自覚がないまま深刻になる場合があるため、注意したいですね。

私たち東急不動産でも、ワーカーの価値観の変化に対応する「IoTオフィス」の可能性を探っています。2019年3月に竣工する「渋谷ソラスタ」は、ビーコンで社員の位置を把握してコミュニケーションの活性化を図ったり、扉センサーでトイレの利用状況を可視化して混雑を緩和したりするなど、IoTを活用したソフトサービスを積極的に採用しています。

さらに、IoTで収集した情報を活用する仕組みも検討中です。各部屋の使用頻度・使用人数の把握や、社員同士のコミュニケーションの定量化などの行動分析により、オフィス環境を改善し、ワーク・エンゲージメント向上を促すような活用方法が期待されます。

データに基づいてワークプレイスの改善を続けることで「ワーカホリズム」を抑止し、ワーカーとの関係をより良いものにできるよう、今後も検証を続けていきます。

▼「渋谷ソラスタ」ニュースリリースはこちら▼

(仮称)南平台プロジェクトのIoT オフィス 東急不動産が出資するLiquidのグループ会社MyCityと開発

https://www.tokyu-land.co.jp/news/2018/000858.html

(仮称)南平台プロジェクト ビル名称を「渋谷ソラスタ(SHIBUYA SOLASTA)」に決定

https://www.tokyu-land.co.jp/news/2019/000958.html