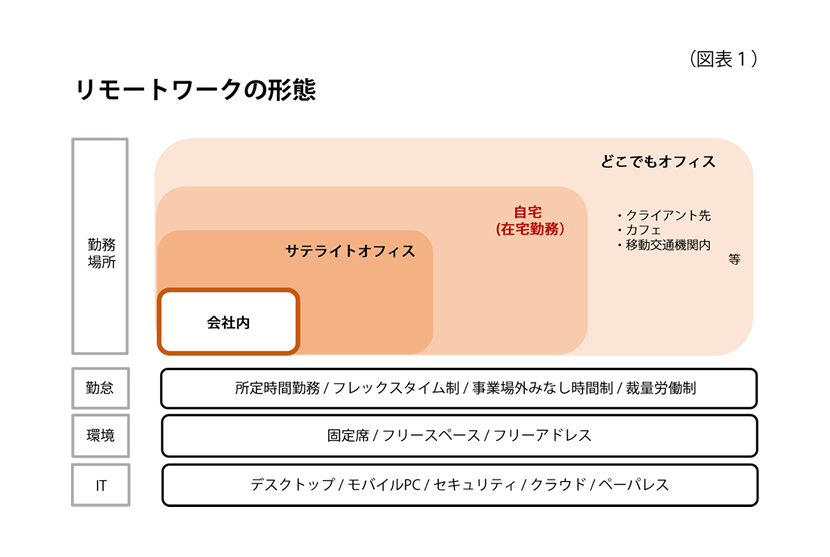

コロナ禍において、多くのオフィスワーカーが「在宅勤務」を経験しています。しかしながら、この「在宅勤務」は本来のリモートワークの一つの形態に過ぎません。本来の働き方変革における「働く場所」とは、オフィス、サテライトオフィス、自宅、カフェ、クライアント先、出張先のホテル等、自身が最大のパフォーマンスをあげられる場所であれば、特段の制約を受けません。さらに、究極的には時間の制約からも開放された働き方を目指します。

また働き方を考える際には、同時に社員の勤怠をどう管理するのか(しないのか)、働く環境やITの仕組みをどう変えていくのか、等々、新しい働き方に対応した課題を検討する必要があります。

(図表1参照)

その場合の重要な視点は、社員を「性善説」で考えるのか、「性悪説」で考えるかという点です。

「性善説」「性悪説」どちらに寄るかで、自ずとその会社の働き方変革の度合いが決まってきます。

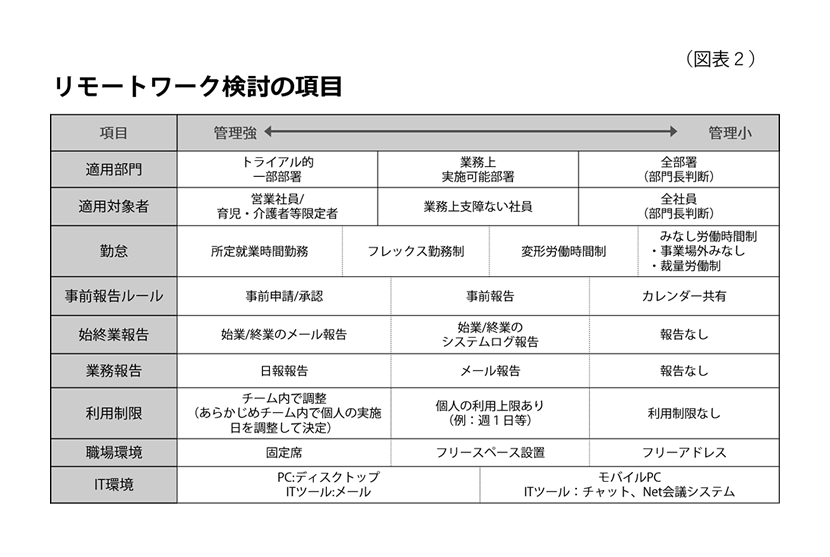

図表2は、変革度合いをまとめたものですが、左側に行くほど社員を管理する意識が強いケースとなります。言い換えると社員を「性悪説」で捉えるケースです。社員を「性悪説」で捉える会社は、できるだけ社員がサボらないように、勤務管理を厳しくしたり、どんな業務をやったか細かくチェックしたり、対象者そのものを限定したりします。こうしたケースでは、働き方変革の効果は限定的にならざるを得ません。それどころか、社員の不満やストレスも溜まりやすくなると思われます。

一方、右側は社員を「性善説」で捉えて働き方を変革していくケースです。冒頭に述べた「場所」や「時間」の制約を取り除き、個人が最大限に生産性を高められる環境を整え、最後は結果で判断していく、という考え方です。

それぞれの会社がどこを目指していくかは、会社の社風、経営者の考え方、社員の成熟度等にも左右されると思いますが、本当に重要なポイントは、働き方変革の本質的意味、つまりそれにより何を手に入れるのか?を考えて判断することです。

在宅勤務を続ける社員の中でも、「生産性が上がり働きやすい」と感じている社員もいれば、さまざまな要因によって、「生産性が上がらない、仕事がしにくい」という社員もいます。つまり、リモートワークは社員全員が受け入れているとは限らないということです。働き方の選択権は、働く側である社員にあることが望ましいと思います。

一方、生産性の上がる働き方が、個人個人がそれぞれ違うように、組織にとっても同様のことが言えます。 決められた組織、階層の中で、上からの指示命令により動く組織(例えば、安定的にものを生産する生産現場や定められたプロセスを回すことで顧客サービスを提供していく部門等)は、必ずしもリモートワークが最適とは言えません。まして、「場所」と「時間」の制約を設けない自由な働き方が困難なことは言うまでもありません。

これとは反対に、新たなビジネスやサービスを立ち上げる部署が、そこで働く社員に毎日定時にオフィスに来ることを義務付け、一定時間拘束しているとすれば、その部署がミッションを果たすことはかなり難しいと言えるでしょう。

そうしたミッションを担う社員は、常に新たな発想やアイデアに思いを巡らせ、チャレンジと失敗を繰り返しながら目的に向かっています。その過程では、社内はもちろん外部の人や情報へ積極的に接しながら、自分や自社にないものを貪欲に取り込み、結びつけ、形を作り上げていくという作業を行わなければならず、そんな社員をオフィスに固定的に縛り付けていては、良いものが生まれるはずがありません。

まさに、「場所」と「時間」の制約を解き放ち、個人と組織の価値創造力を最大化するための環境にしていくことが重要ではないでしょうか。こうしてみると、働き方変革とは、個人個人の働き方に対する思いと組織に課せられたミッションをどう組み合わせて、個人と組織の生産性や価値創造力を最大化していくか、という取り組みと言えます。

ここで問題になるのは、経営陣の考え方です。「性悪説」とまで行かなくとも、働き方変革に消極的な経営者は、「人の管理が難しくなる」「評価がしにくくなる」といった懸念を口にします。しかし、この意識を思い切って変えていくことこそが、働き方変革のカギです。

人や働き方を管理するのではなく、社員の主体性やプロ意識を尊重し、仕事の成果を管理・評価することで懸念をクリアしていくことが重要です。それが、結果的に個人と組織の価値創造力を高めていくことになるのです。

日本の生産性が世界の先進国に比して極めて低い(2020年2月:世界37位)ことはよく知られています。生産性の定義にはさまざまな意見もありますが、決して高くないことは事実でしょう。働き方変革は、日本企業の生産性向上の最後のチャンスであり、afterコロナ時代を勝ち残り成長していくためには不可欠なものと言えるでしょう。

次回は、働き方変革の中におけるオフィスのあり方、役割はどうあるべきかについて考えてみたいと思います。

2005年ソフトバンクテレコム 執行役員人事本部長として、ソフトバンクの通信3社の人事制度統合を進めるなど、事業会社の人事責任者として多くの改革を推進した後、2008年三菱商事グループのビジネスコンサルタント会社、シグマクシスの立ち上げにパートナー兼人事ダイレクターとして参画。人事コンサルチームの統括し、数多くの企業を人事プロジェクトで支援する。

その後、2015年にクックパッド株式会社執行役(人事担当)として、再度事業会社の経営に参画し、以降2017年株式会社オウチーノ取締役、2018年株式会社くふうカンパニー取締役とIT関連企業の経営に関わる一方、2016年に自身の人事コンサルティング会社「HCMラボ」を設立し、現在は、くふうカンパニー顧問など、多くの企業のアドバイザーとして人事領域を支援している。